LE FUTUR DE L’AIDA

Pour

continuer un échange d’idées sur le futur de notre association et pour

inciter ceux qui n’ont pas encore répondu au questionnaire à le faire,

voici quelque éléments présentés par ordre chronologique . Ces échanges

et cette enquête ont été initiés suite au peu de réponses de

participation à l’AG annuelle et son report à l’automne.

MESSAGE DE BRUNO VOITURIEZ

Chers amis,

AIDA: vous connaissez? J'avoue avoir quelques doutes à ce sujet.

En tout cas ne m'en veuillez pas si je ne vous remercie pas de

l'absence de réponses aux questions que je vous ai posées et à l'appel

à remue méninges que je vous avais proposé pour la réunion de l'AG

prévue initialement le 11 avril prochain (cf notre site)......Peut-être

ces messages ont-ils été victimes d'un clic désinvolte qui les a

envoyés à la corbeilles avec la multitude des messages inutiles que,

sans doute, vous recevez.

Prenant acte du fait qu’à ce jour nous n’avons reçu que 10 procurations

et un seul engagement de participation à l’AG, il apparaît nécessaire

de laisser le temps au temps et de nous accorder un délai

supplémentaire de réflexion. La réunion du 11 avril est donc annulée et

reporté à l'automne prochain.

Je vous invite une nouvelle fois à réfléchir à l'avenir

d'AIDA : son utilité, sa forme, ses objectifs, son fonctionnement

etc... A faire connaître votre point de vue en toute liberté par

un échange sur anciens-ird@listes.ird.fr qui est non seulement

souhaitable mais nécessaire pour l’avenir de notre association.

Pour en tirer les conclusions je vous donne rendez vous à

l'automne à Montpellier lors (n'ayons pas peur des grands mots) d'

"Etats Généraux" que je souhaite joyeux et festifs....

D’ici là, riez clair, buvez frais et portez vous bien ! Bruno Voituriez

LA CONTRIBUTION INITIATRICE DE D. CORTADELLAS

Le constat

- AIDA regroupe essentiellement

des "vieux de la vieille", ceux qui ont historiquement partagé un

certain "esprit de corps", de l'ORSOM (des centenaires...) à

l'ORSTOM puis brièvement à l'IRD.

Combien de recrues ayant moins de 5 ans de retraite compte l’AIDA ?

Qui sont-elles ? Quel a été leur parcours ? je gage, un parcours mixte

Institut / Universités où l'individualisme a finalement primé sur le

collectif. Cet individualisme perdure après la "cessation d'activité" :

retraite pénarde que je qualifierais d'égoïste versus retraite "active"

1) associative (hors AIDA) ou entrepreneuriale, et 2) "scientifique" :

publications, formations, vulgarisation, etc.

Aucune de ces formes de retraite n'attend après l’AIDA : les égoïstes

n'ont besoin de personne - les associatifs et les entrepreneurs sont

hors champ, ils ont intégré un autre monde - les scientifiques ont

leurs propres réseaux professionnels.

Restent les ex ORSTOM ou ORSTOM-IRD pour lesquels perdure un certain

esprit de corps et qui désirent garder des contacts et se retrouver

pour des activités communes.

Toutefois ne proposer que des conférences scientifiques (type CIRAD)

est stérile : moi, par exemple, j'ai envie de conférences littéraires

ou artistiques. J'en sais suffisamment en général, à mon orgueilleux

avis et parce que je ne suis plus partie prenante, sur les OGM ou les

cellules souches ou l'évolution climatique, etc. Comme beaucoup d'entre

nous, je suppose, j'espère, je me tiens au courant en lisant des revues

de bonne tenue et en allant sur le web spécialisé, mais je n'ai plus

envie d'entendre l'avis d'un spécialiste forcément partial avec lequel,

n'étant pas spécialiste moi-même, je ne saurai débattre... et sauf si

cette conférence est délivrée par un ténor plein de charisme, ce qui

est rarement le cas, je m'y ennuie !

Répartition géographique : Autre réalité à prendre en compte : dans le

sud, les retraités sont dispersés jusque dans les Cévennes, la Lozère

ou le Minervois... et bientôt les Bouches du Rhône C'est plus

difficile à gérer que la relative concentration de la région

parisienne. Et plus on vieillit moins on se déplace...

Conclusion : Les retraités ont changé de vie. Il y a une vie après

l'IRD... Mais l'erreur est de confondre l'institution et les membres de

l'institution.

Les propositions

Réaliser un état analytique d'AIDA :

sur X membres, de quel âge, de quel sexe, membres depuis combien de

temps (par rapport à l'âge du départ à la retraite), typologie de

carrière (chercheurs, techniciens, administratifs), niveau (Hors

classe, Dr de recherche, chargé de recherche, et idem pour les

techniciens et administratifs), fonctions occupées dans l'association,

etc.

en faire part lors d'une AG sur l'Etat de l'Association.

Réaliser un référendum :

Qu’attendez vous de l’AIDA et définir ce qu’est ou n’est pas l’AIDA

Organiser des rencontres conviviales, festives et culturelles

Y compris des expos et visites scientifiques grand public mais pas (trop) chères.

Exemples : la sortie "truffes" à St Geniès, avec un déjeuner à 60 € par

personne, a fait flop. Au même prix mais cumulant visite et repas, la

sortie à Versailles a bien marché (la clientèle parisienne vs la

montpelliéraine ?). En revanche, la sortie organisée par Roland Poss

dans ses oliveraies, avec dégustation d'huiles, visite du moulin à

huile de Sommières et partage de casse-croûte apportés par les

participants, a regroupé une douzaine de personnes et était fort

sympathique.

Pourquoi ne pas proposer une visite des locaux IRD de Marseille (très

mauvaise idée, mais il faut bien que l'accord AIDA / IRD, une erreur à

mon avis, serve à quelque chose...) ?

Une visite groupée d'un des lieux phares de Marseille 2013, voilà qui est mieux ?

La Villa gallo-romaine de Loupian (avec dégustation d'huîtres à Bouzigues) ?

A la belle saison, un pique-nique à l'Aigoual avec visite du

musée météo, ou une sortie en bateau dans les calanques ? Dali à

Figueras ?

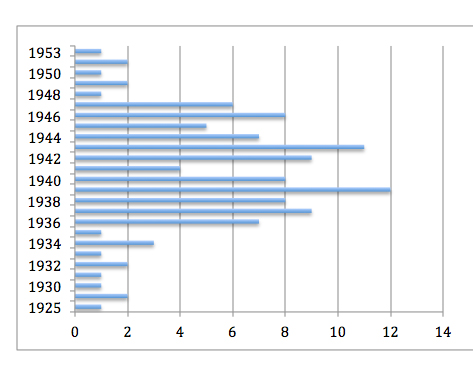

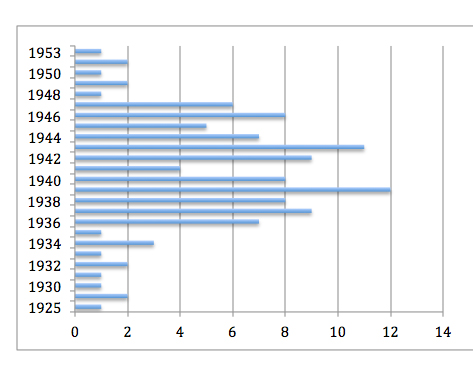

PREMIERE ANALYSE PAR P. ROGER

Nous sommes en 2013. En

considérant que les chercheurs ORSTOM-IRD prennent leur retraite entre

60 et 65 ans cela veut dire que tout chercheur né avant 1948 est

actuellement à la retraite et que parmi les chercheurs nés après 1953

un certains ont déjà pris leur retraite. L'association compte 7 membres nés en 48 ou après et 1 membre né en 1953.

Les résultats ci-dessous montrent que les retraités les plus récents ne

sont pas intéressés par l'AIDA et que l'association est composée

majoritairement par des ORSTOMIENS nés avant 1947, dont un peu plus de

2/3 de DR.

Année Nb

1925 1

1928 2

1930 1

1931 1

1932 2

1933 1

1934 3

1935 1

1936 7

1937 9

1938 8

1939 12

1940 8

1941 4

1942 9

1943 11

1944 7

1945 5

1946 8

1947 6

1948 1

1949 2

1950 1

1952 2

1953 1 |

CR 21 19,1%

DR 74 67,3%

IE IR 10 9,1%

autres 5 4,5%

Distribution géographique

Ile de France : 34 Languedoc-Roussillon :

26 PACA : 10 Bretagne : 7

Nouvelle-Calédonie : 7 Autres : 24. Conclusion : 2 zones majeures ( Ile de France et Languedoc-Roussillon)

et trois zones mineures (PACA, Bretagne, NC) pour organiser des

évènements. |

Cette première analyse a été soumise aux membre du Conseil d’administration et à donné lieu aux commentaires suivants.

MARC BIED-CHARRETON

Salut les anciens Orstomiens! si l'on reprend les conclusions statistiques

Rappelons nous nos origines: un petit groupe qui avait envie de

continuer des activités intellectuelles autour de notre maison sur des

sujets en cours mais peu abordés par la direction et la présidence,

avec quelques moteurs dont G.Winter et J.Merle Nous avons ainsi réalisé

quelques analyses, écrites, parfois discutées en comité de direction.

Et ensuite, après quelques années, continuer à travailler n'a pas

attiré grand monde. Pourquoi ?, il faudrait en discuter.

Par exemple, pour mon cas, je m'intéresse toujours au développement et

à l'environnement (séminaires, publications, etc...) mais beaucoup

moins à l'organisation de notre institut dont finalement je me moque un

peu, et je n'y connais plus grand monde. J'étais dans un colloque IRD

fin janvier à Marseille mais nous n'y avons vu qu'un membre de la

direction (L.Vidal) et jamais parlé de cette direction.

Certes nous avons réussi de belles manifestations amicales (la visite

de Besançon par exemple, ou du musée du quai Branly), mais est-ce

suffisant? Voila, bonne journée

Marc

GEORGES COURADE

Je partage l'analyse de Marc et de Pierre: Nous sommes des Orstomiens

avec toutes les connotations que ce terme peut avoir, non des

Irdiens. On subit quelque part la coupure Lazar. Il y a de

nombreuses cultures "maison" et il faudrait que toutes les

cultures soient représentées (professionnelles, géographiques,

disciplinaires, etc.), La question des activités est cruciale. Que

cherche-t-on? Convivialité, mémoire partagée, voyages en commun,

valorisation de nos savoirs, etc. Quels rapports devons-nous entretenir

avec l'IRD-Marseille et son président ...? Comment

utiliser les bases IRD pour nos activités? Surtout, quels

rapports peut-on encore avoir avec les actifs et l'association des

ouvres sociales? Enfin, notre dispersion ne favorise pas vraiment les

activités communes. Désespérant? Un peu. Décourageant? Peut-être

pas. Une enquête sur les attentes de chacun serait utile si on y

répond. Amitiés.

A la suite de cette première analyse une enquête a été lancée avec envoi du texte suivant :

Un message du Président de l'AIDA et un

questionnaire important pour l'avenir de l'association ;

Pourquoi une

association des Anciens de l’ORSTOM/IRD ?

La question pourrait concerner

l’ensemble des associations des anciens de quelque chose.

Si ce n’est qu’il s’agit pour nous d’une association de retraités qui

ne peut prétendre être un lobby cherchant à peser auprès d’une

quelconque institution ou instance politique (au sens large du terme)

comme le sont nombre d’associations d’anciens de quelque chose en

activité. L’idée initiale de faire de notre association un groupe

d’experts mobilisables par l’IRD a fait long feu. Nous sommes donc

libres de toute attache pour mener notre barque en

toute indépendance.

Pour quoi faire ? Là est la question.

Les réponses peuvent être multiples et varient selon les

personnes. La difficulté pour moi est que je ne les connais pas

et suis donc bien incapable d’en faire la synthèse. Synthèse peut-être

impossible d’ailleurs tant les centres d’intérêt et activités

post-IRD des uns et des autres sont divers et ne créent pas

spontanément de « lien social ». Notre unique trait d’union est d’avoir

fait carrière à l’ORSTOM/IRD. L’objectif de notre association doit être

de valoriser ce lien. Comment ? C’est pour le savoir

que je vous avais lancé en février un appel pour que vous vous

exprimiez dans la perspective d’une prochaine AG. L’absence totale de

réponses m’a rendu perplexe et traduit, me semble-t-il, soit un

désintérêt complet des membres pour l’association soit un

décalage entre leurs attentes et les objectifs que

l’association s’est donnés.

Nous étions convenus lors des précédentes AG d’orienter nos activités

selon trois axes inscrits dans les nouveaux statuts : « soutien

pédagogique et faire savoir », « mémoire et valorisation des

expériences », « activités conviviales ». En conclusion de

l’AG de mars 2012 j’avais pris acte de la nécessaire évolution de nos

ambitions : « Passage de l’utopie au réalisme. A savoir: pour la

pédagogie et le faire savoir, faire de l’Association un carrefour des

offres et des demandes plutôt qu’une agence opérationnelle de diffusion

des savoirs, et pour la mémoire passer de l’épistémologie et l’histoire

au recueil de témoignages et de commentaires que chacun d’entre nous

tire de son expérience. »

Quel bilan peut-on faire de l’année qui a suivi ?

L’Association, via son site, a pleinement joué son rôle de carrefour

d’informations sur les activités, les

publications des uns et des autres et les annonces d’évènements

auxquels ils participent. Une visite au site permet de s’en rendre

compte. Et nombre d’entre nous sans doute oublient-ils de transmettre

ce genre d’informations.

Côté mémoire : une contribution de Jacques Claude «

L’Hydrologie de surface de l’ORDTOM/IRD , une science de

l’ingénieur devenue science de l’environnement » et une

annonce de Roger FAUCK concernant la tentative de

publication par sa famille du récit du voyage de B.

LEPOUTRE d’Alger au Congo en 1950 et la recherche de témoignages à ce

sujet.

Au chapitre des activités conviviales l’exposition Maya de la

Pinacothèque et la visite du Château de Versailles ont intéressé

un nombre assez restreint d’entre nous. L’idée lancée l’an

dernier de profiter des conférences mensuelles de l’IRD/Montpellier

pour se retrouver a fait long feu ce qui semble indiquer que ce

n’est pas un retour à la science irdienne qui peut motiver les

membres de l’association. Rappelons aussi, en février 2012 le

forum impromptu, désordonné et sans conclusion : "LES

MAYAS, l’ENERGIE, LES THONS, LA RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT,

L’ORSTOM, L'IRD et bien d'autres choses....Type de forum que l’on

pourrait peut-être reprendre de manière thématique avec conclusions

publiées sur le site. A mentionner enfin la coopération avec l’ADAC

(CIRAD) : participation des membres du CA réunis en janvier à une

conférence sur les OGM et une visite « au cœur du village des potiers »

Personnellement je pense que pour vivre une association comme la nôtre

doit créer des occasions de rencontre mais aussi produire quelque chose

et, en l’occurrence ce que l’on appelle des « mémoires d’anciens » ou

des chroniques variées qui pourraient éventuellement être mises en

ligne dans une partie du site ouverte à l’extérieur et déboucher sur

des travaux historiques. Être le client exclusif de sa propre

production est un peu narcissique.

La question posée maintenant est de savoir si l’AIDA

peut vivre sans la participation de ses membres. Evidemment non

et le questionnaire qui vous est soumis ci-joint et les explications et

commentaires attendus sont en fait le développement de la question de

confiance : voulez vous être membre actif de l’AIDA et quelle

contribution êtes vous prêts à y apporter ? Ne vous contentez pas de

remplir ce tableau n’hésitez pas à expliquer et

commenter vos réponses. Un trop faible nombre de réponses

poserait la question du devenir de notre association.

Merci de votre concours.

Bruno Voituriez

ENQUETE :Qu’attendez vous de l’AIDA ?

Indiquez votre intérêt pour les activités proposées par un note de O (pas du tout intéressé) à 3 (très intéressé)

N’hésitez pas à faire des propositions pour des activités non listées ci-dessous

LES RESULTATS

La liste web comporte 127 noms. Fin mai nous n’avons reçu que 23

questionnaires remplis et deux réponses sous forme de commentaires.

L’analyse de ces questionnaires est présentée ci-après.

Conclusions : (rédigées avant les réponse de Claude et Lhoste,

les valeurs moyennes indiquées sont donc légèrement différentes de celles indiquées ci-dessous, mais les

conclusions restent les mêmes).

Conclusions : (rédigées avant les réponse de Claude et Lhoste,

les valeurs moyennes indiquées sont donc légèrement différentes de celles indiquées ci-dessous, mais les

conclusions restent les mêmes).

1. Faible pourcentage de réponses au questionnaire

2. Les activités qui recueillent un score moyen

supérieur à 2 sont celles qui concernent l’information (moyenne 2,38)

et l’organisation d’une grande réunion annuelle (2,05) (score dominant

: 3)

3. Les autres activités conviviales ont des scores compris entre 1,70 et 2,0.

4. Avec les activités de mémoire on constate un

intérêt plus marqué pour la collecte de textes d’anciens ( 1,76) que

pour des forums de discussion (1,48). (score dominant : 2 et 1)

5. Le score le plus faible est celui des relations

avec l’IRD (1,65 ; score dominant : 1). L’intérêt pour des relations

avec les anciens du CIRAD est plus marqué (1,74 ; score dominant

: 2).

6. L’évaluation du fonctionnement de l’AIDA

(1,65 ; score dominant : 2) montre qu’il y a peut-être des possibilités

d’amélioration !

Les commentaires portés sur les questionnaires ou envoyés par E-mail

1. Commentaires généraux

Alexandre

Très content de recevoir des nouvelles des uns et des autres... parfois

les avis de décès . Pour les petites fêtes et trucs dans ce genre la

Bretagne est bien trop loin de Paris Montpellier ... Amitiés et

bravo pour le travail d'animation

Antheaume

Très honnêtement, je n’ai pas d’attente démesurée de la part de l’AIDA

et donc guère de propositions à formuler. L’AIDA comme son acronyme le

suggère peut certes emboucher les trompettes de la renommée, mais,

comme la plus belle fille du monde, elle ne peut donner que ce

qu’elle a… sa bonne volonté, le dévouement de ses membres les plus

engagés, etc. C’est déjà pas mal et tout cela reste fort appréciable

! Pour ma part, je garde le contact avec ma discipline (comité de

lecture de revues, direction de collection, rédaction de papiers,

participation au comité de pilotage du FIG de Saint-Dié des Vosges,

etc. Je reste aussi intéressé par l’évolution que connaît l’IRD dans le

contexte politique et économique actuel, et par son positionnement par

rapport aux Universités et autres grands organismes de recherche, mais

tout cela ne passe pas forcément par l’AIDA et je suis devenu

partiellement hors-jeu. Mon point de vue est devenu celui du

spectateur, pas celui de l’acteur, et je n’ai plus ni le goût ni

l’envie de re-descendre sur le terrain. Le banc de touche me satisfait.

D’autant plus que j’ai très peu de temps disponible, contrairement à la

légende qui voudrait que les retraités soient devenus inactifs. Au sens

INSEE du terme, certes ils le sont, mais pas au sens littéral…

Je suis en fait déjà trop sollicité, mais les journées ne comptant

toujours que 24 heures, je ne peux en faire plus… D’autant plus qu’il y

a aussi une vie après l’IRD, mais qu’elle risque d’être plus courte que

celle d’avant. Sachons en profiter. Hauts les cœurs et

Cordialités à tous…

Carnevale (par mail)

Bonjour et tout d'abord toutes mes félicitations pour votre implication

aussi importante dans cette association des anciens....j'ai noté que

"notre" implication n'était pas aussi intense qu'il l'aurait fallu ...

Mais certaines questions méritent/mériteraient d'être posées...en

commençant par...sommes nous des anciens de l'IRD ou des anciens de

l'ORSTOM....??? et pour ma part je t'avoue que je me considère comme un

Orstomien et non comme un ancien de l'IRD......

Autres temps

Encore bravo pour le boulot et bien cordialement.

Claude

ORGANISATION D’UNE GRANDE REUNION ANNUELLE : de préférence en

septembre ou octobre. Montpellier est certes fort attirant mais il y

aura plus de public en région parisienne, il faudrait donc alterner

Montpellier et Bondy

ACTIVITES DE MEMOIRE.

- et quid du comité d’histoire de l’IRD ? avec le départ de Marie

Noëlle Favier il sera probablement enterré définitivement.

- Forums de discussions thématiques … organisés ou spontanés

- la lettre de Bruno est assez claire sur le devenir possible de l’AIDA

: on n’est plus du tout dans le contexte initial du « comité des

anciens » .... On est dans

le contexte d’une association « des anciens de », mais si c’est

uniquement pour se retrouver à ressasser des souvenirs « les yeux dans

la bière » ça ne vaut pas le coup. Il faut d’une part utiliser les

capacités des membres de l’association dans les 3 directions proposées

par Bruno hors d’un cadre institutionnel et d’autre part susciter et

stimuler l’intérêt des membres pour maintenir chez eux une activité

scientifique que la retraite ne devrait pas éteindre. Pour cela, comme

déjà dit plus haut, il faut recruter de nouvelles énergies dans le

bureau et le CA et multiplier les échanges sur le web et les infos sur

tout type d’activités (même si elles ne sont pas initiées par des

anciens).

- La question de la cotisation reste ambigüe. Est on membre de l’asso

seulement si on est à jour de cotisation ou l’inscription sur la liste

de diffusion et le remplissage de la fiche individuelle de l’annuaire

sont ils suffisants ? Certains trouvent qu’une cotisation à 20 € est

chère pour le bénéfice que l’on peut en attendre et que se retrouver

dans des restos pour des repas à 30-40 € revient cher pour un couple.

Je n’ai pas d’idée géniale pour ces réunions, mais pourrait on

envisager un statut de membre actif (avec une cotis à 10 Euros) et un

statut de membre sympathisant sans cotisation (uniquement échanges et

infos sur le web pour ceux qui ne sont ni à Paris ni à Montpellier) ?

Cornet :

Le Site web est un excellent instrument pour permettre de remplir la

première mission de l’association c’est-à-dire l’échange

d’informations sur les coordonnées des membres, leurs activités,

leurs productions éventuelles, les évènements qu’ils organisent et

auxquels ils participent.

Pour le fonctionnement de l’association, si les trois axes définis

restent pertinents en termes d’affichage, il faut être

pragmatique en matière de contenu. En effet, si la plupart des membres

est intéressée par l’échange d’information, la motivation de chacun

pour des activités est beaucoup plus variable. S’il est souhaitable que

l’association débouche sur des productions, il est difficile que

celle-ci en soit à l’initiative. Celle-ci doit plutôt être

suscitée par une personne ou un petit groupe motivé auquel

l’association apporte son concours.

Pour les activités conviviales elles sont à mon avis importantes.

Cependant compte tenu de la dispersion des membres elles doivent être

diverses, ne pas avoir l’ambition de réunir tout le monde faire,

l’objet d’une information large et de brefs comptes-rendus sur le site

de l’association. Pour les organiser, des petits groupes (sur Paris et

sur Montpellier) pourraient jouer un rôle d’animateur ?

Concernant les relations avec l’ADAC il serait souhaitable d’avoir plus

d’informations sur les activités que l’on pourrait partager avec eux.

AIDA est conçue comme un outils au services de ses membres, chacun peut

s’en saisir, pour son propre intérêt, mais aussi pour faire

fonctionner l’outils , on doit bien être quelques uns à souhaiter le

faire vivre

Fay :

Une remarque qui s’appuie sur le texte de Bruno, que je trouve très pertinent !

« pour la pédagogie et le faire savoir, faire de l’Association un

carrefour des offres et des demandes plutôt qu’une agence

opérationnelle de diffusion des savoirs, et pour la mémoire passer de

l’épistémologie et l’histoire au recueil de témoignages et de

commentaires que chacun d’entre nous tire de son expérience. »

Ces deux ambitions peuvent se retrouver, se rejoindre, se féconder… produire.

Laissons la pédagogie aux professionnels ! Elle demande méthode et stratégies de long terme…

En revanche, avec une perspective épistémologique, votre

expertise et vos savoirs peuvent constituer une très grande richesse en

interrogeant, en commentant, en corrigeant, en discutant des idées qui

constituent le bruit de fond de nos représentations du monde… Je

pourrais citer rapidement : les enjeux environnementaux, la

biodiversité, les questions de développement, la Nature, les sols et

les terres agricoles, les migrations, climat et météo,…

La liste est aussi longue que vos carrières et la diversité des sciences!

Mais, comment procéder ? avec quelle méthode et quels moyens ?

Il conviendrait d’en discuter…

Tout simplement, chaque jour, chacun d’entre nous entend ou lit une

assertion qui mérite un « recadrage » conceptuel par quelques arguments

choisis.

Ici et maintenant, je ne saurai expliquer mieux cet enjeu culturel qui

sert de socle à nos perceptions, voire à nos comportements. Sans

compter les représentations obsolètes dupliquées à l’infini par de très

nombreuses et très généreuses associations !

Le site internet peut servir de plateforme de départ…

Nos interlocuteurs destinataires ? Les professeurs, les associations, les citoyens en quête de compréhension…

L’objectif de communication opérationnel ??? Difficile à prédire… Il suffira d’une étincelle !

Feller

1. Il suffit d'avoir été président, une fois dans sa vie, d'une

association basée sur le bénévolat pour savoir qu'il ne faut surtout

pas en attendre trop. C'est déjà bien quand elle a des membres qui se

réinscrivent chaque année !! Au moins cela prouve qu'il existe une

attitude solidaire vis-à-vis de l'association. Et, pour le reste, il

faut faire confiance aux bonnes volontés et à l'avenir (avec les futurs

nouveaux adhérents).

2. Mon inscription à l'AIDA est, pour l'essentiel, un acte de

solidarité, car si tous les adhérents de l'AIDA sont comme moi, et je

suis sur qu'ils sont nombreux (plusieurs ont témoigné à ce propos),

c'est vrai qu'il nous reste souvent peu d'énergie à consacrer très

activement à l'Association. Mais être adhérent est un signe qui n'est

pas négligeable et justifie déjà l'existence de l'AIDA.

3. Ce qui m'intéresserait à l'AIDA, c'est de voir fleurir les documents à caractère historique sur l'Orstom/IRD, par exemple :

- (comme la proposition déjà soumise) d'une histoire de l'IRD-Orstom Montpellier en relation avec Agropolis, ou encore

- des biographies de grands anciens,

- des histoires d'implantations majeures,

- un regard historique sur la façon dont certains concepts

scientifiques ont émergé à l'Orstom/IRD sur de nouvelles

questions sociétales et/ou scientifiques

- etc.

Pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas des "historiens des

sciences" - ce ne sera donc pas un vrai travail d'histoire plutôt un

travail d'amateur - mais mettre déjà en forme lisible un travail de

type inventaire est une activité incontournable et précieuse pour de

vrais projets ultérieurs de l'histoire institutionnelle et/ou

scientifique de l'Orstom/IRD. (En prenant un autre exemple, on sait

tous l'importance des associations historiques locales dans chaque

village, dont les travaux sont un jour utilisés par des Le Roy Ladurie

et autres).

A ce propos...

4. ... le Comité d'Histoire de l'IRD

Après avoir relancé un certain nombre de fois, documents et projet à

l'appui, la direction de l'IRD sur la mise en place d'une structure

chargée de la coordination d'une histoire de l'IRD, et n'avoir jamais

reçu aucune réponse, j'ai adressé, vers avril 2013, ce projet au

Conseil Scientifique de l'IRD via Hervé de Tricornot. Celui-ci en a

fait état en CS, et il semble qu'une discussion soit en cours à ce

sujet au sein du CS. Tout n'est donc peut-être pas encore perdu.

Voilà donc ma maigre contribution.

Pour terminer :

- OUI le site Web est essentiel. Félicitations à Pierre Roger.

- Et que notre président, bien actif, garde le moral !

Bien amicalement

Christian

Parent :

Du fait que je réside en permanence à La Paz en Bolivie, je reste

certes très intéressé à continuer à recevoir les informations à la fois

de l’AIDA et de l’IRD mais ne puis malheureusement pas contribuer aux

activités conviviales. Je garde toujours beaucoup de contacts avec

l’IRD à partir de sa représentation ici en Bolivie pour laquelle

d’ailleurs j’ai été nommé sur place comme « Médecin de prévention ».

Paycheng

Bonsoir, Bruno Voituriez l'a fort bien dit :

" Les centres d'intérêt et activités post-IRD des uns et des

autres sont divers et ne créent pas spontanément de « lien social

». Notre unique trait d'union est d'avoir fait carrière à l'ORSTOM/IRD".

Pour moi, l'AIDA est un "lieu de mémoire", celui des années passées à

l'ORSTOM/IRD et des amitiés qui y sont nées. Ce qui nous

rapproche : les métiers (de la recherche) que nous y avons exercés et

l'expatriation.

Qu'en attendre : le plaisir de se retrouver de temps en temps. C'est

dans cet esprit que j'ai répondu au questionnaire. Bien cordialement.

Claude Paycheng

PS - Il existe une "amicale" de personnes qui chantaient ensemble à

Dakar. Elles se retrouvent chaque année pendant quelques jours.

Ce sera la 32ème fois cet été ! Ce cas n'est pas unique mais les liens

qui unissent les anciens de notre institut ne sont pas du même ordre.

2. Quelles sont vos propositions pour améliorer le fonctionnement de l’AIDA *

Carnevale : Bulletin trimestriel d’information directement vers les

boites mail avec si nécessaire un renvoi vers le site web pour

complément d’info

Claude :

Le fonctionnement actuel repose sur le dévouement de deux ou trois

personnes et en particulier du « webmaster » . Il faut arriver à

impliquer plus de monde en distribuant des tâches avec des objectifs

précis, mais qui ne soient pas trop envahissantes… plus facile à

dire qu’à faire ! mais il faut être réaliste, si l’un des piliers

actuels de l’association fait défaut, tout s’arrêtera. Il faut susciter

une relève et élargir la participation.

Cortadellas : Trouver un « manager » motivé et disponible pour chacune

des implantations AIDA : d’expérience associative, c’est un job à plein

temps et très énergivore. Eventuellement ça se paye… Ce peut être aussi

un sujet d’étude de sociologie ?

Fay : Reunion annuelle entre Paris (Bondy ?) et Montpellier. Si

possible, l’associer avec des visites « culturelles », ce qui ouvre à

d’autres lieux.

Lardy : Sans doute « régionaliser » …France nord, sud, dom,tom, les AIDA à l’étranger doivent se compter sur les doigts.

Marin : Chacun d’entre-nous a trouvé des activités bénévoles dans leur

microcosme. Est-ce une raison suffisante pour oublier que nous sommes

une grande famille qui a travaillé dans des conditions extraordinaires

avec souvent des moyens réduits ? Je ne le pense pas. Adiopodoumé et le

km 17 ont été pour moi une aventure extraordinaire. Devons nous

l’oublier ? Je ne le pense pas. AIDA permet de nous rencontrer et de

sortir de nos contraintes familiales pesantes. AIDA peut permettre cela

en cherchant des thèmes fédérateurs. Des réunions plus fréquentes sur

les sites de l’IRD comme celui d’Agropolis (Montpellier). Un peu

d’huile dans les rouages. Un peu de charisme !

Parent : Du fait que je réside en permanence à La Paz en Bolivie, je

reste certes très intéressé à continuer à recevoir les informations à

la fois de l’AIDA et de l’IRD mais ne puis malheureusement pas

contribuer aux activités conviviales. Je garde toujours beaucoup de

contacts avec l’IRD à partir de sa représentation ici en Bolivie pour

laquelle d’ailleurs j’ai été nommé sur place comme « Médecin de

prévention ».

Perrois : Je perçois personnellement l’AIDA comme une « amicale »

où il est sympathique d’avoir des nouvelles et de revoir de temps à

autre d’anciens collègues, côtoyés outre-mer ou à la DG ou Bondy, mais

pas vraiment comme un IRD bis avec des activités spécifiques «

d’experts-senior de l’Orstom », nourries trop souvent de souvenirs de

recherches déjà dépassées, partant du principe qu’on ne peut être et

avoir été !

Poncet : Je n’ai pas d’idées car les associations d’anciens ne

m’intéressent pas particulièrement et je ne vois pas grand intérêt dans

celle de l’IRD. Désolée de ces réponses tout à fait négatives. En fait,

il me semble que les activités proposées sont « passives » (visiter,

écouter, etc.).

Porges : Que les anciens préviennent le CA des nouveaux retraités

qu’ils connaissent. Leurs coordonnées seraient les bienvenues, avec

leur accord, bien entendu.

Roger : L’activité de l’AIDA dépend bien évidemment de l’implication de

ses membres. Pour le moment il semble que beaucoup soient des

observateurs bienveillants et non des membres actifs.

L’analyse de l’âge de nos membres montre que la génération IRD n’est

que peu intéressée par l’AIDA. Cela correspond peut-être (1) à la perte

d’une identité organisationnelle telle que nous l’avons connue à

l’ORSTOM et (2) à une évolution sociétale où l’individualisme devient

une caractéristique majeure. La génération ORSTOM qui constitue le «

noyau dur » de l’AIDA va continuer à vieillir et sera sans doute de

moins en moins prête à s’impliquer dans l’organisation d’activités

associatives.

Le fonctionnement de l’AIDA et sa continuité vont bien évidemment

dépendre de l’adhésion de nouveaux membres « actifs » au sens propre du

terme. La stratégie qui me semblerait la plus adéquate serait

d’identifier ces collègues avant leur départ à la retraite pour les

motiver.

Schwartz : -renforcer le volet « rencontres », à travers les types d’activité proposées ci-dessous

Trèche : Surtout, essayer d’avoir un site WEB plus convivial et

correctement tenu à jour, mon isolement géographique (résidence en

Corse) rendant difficile ma participation physique à la plupart des

manifestations (dont je conçois tout a fait l’intérêt pour ceux qui

résident à proximité de Montpellier, Paris ou Marseille).

2. Avez vous de nouvelles activités à proposer*

Cheval : Bulletin trimestriel d’information directement vers les boites

mail avec si nécessaire un renvoi vers le site web pour complément

d’info

Claude : C’est pas bien nouveau : j’aimerais que certaines activités du

comité d’histoire mort né soient reprises hors d’un cadre

institutionnel IRD et sans refaire l’histoire institutionnelle de l

‘Orstom-IRD qui me semble assez bien couverte. A l’occasion d’une

demande pour la publication d’un document web sur le 25ème anniversaire

du Centre de Montpellier, je me suis rendu compte de ce qu’il n’y avait

que très peu d’écrits et que les souvenirs des uns et des autres

pouvaient pas mal diverger. Il serait utile par exemple de rassembler

un florilège des grandes aventures de l’Orstom tant que certains

acteurs sont encore là, par ex. les campagnes de géophysique menées par

Melle Craene, l’épopée du programme Oncho, les grandes campagnes

océano, la vie des stations de recherche comme Lamto ou la Mare

d’Oursi, etc.

Cortadellas : Un challenge sportif ??? Selon les entreprises, rien de mieux pour souder une équipe !

Marin : Un historique sur notre histoire locale. Agropolis ? Sa

création ? Le rôle des premiers directeurs de Centre métropolitains ?

Une dynamique sans cesse continue malgré les changements de cap

parisien

Porges : Que des anciens spécialistes de domaines particuliers se

groupent pour proposer des activités sur des sujets qui les intéressent

: rédaction de documents, organisation de conférences…

Poncet :

Malheureusement non. La seule idée que j’ai est de proposer ce que je

fais déjà : randonner à pied (une fois par an ?) dans des endroits

supposés intéressants (mais pour qui ?), avec éventuellement des

commentaires de terrain. Cela suppose des préalables (âge, capacités

sportives, assurances, etc.). Je peux développer cette idée si

nécessaire, mais je suis sûre que tous les membres randonnent déjà…

Roger : Non, car il me semble que les activités proposées font le tour de ce qu’une association comme la nôtre peut offrir.

Schwartz : Le volet « organisation visites de groupe » pourrait être

renforcé. La visite de Besançon, sous la conduite de Jacques Bonvallot,

reste un moment fort ! A l’instar de ce qui se fait au CNRS, un volet «

voyages à l’étranger » pourrait être également envisagé – pourquoi pas

en partenariat avec l’AOS ?

Tréche : Les activités de mémoire ne devraient pas se limiter à faire

connaitre les écrits personnels des collègues qui n’ont pas rompu avec

l’habitude de publier mais elles pourraient aussi inciter le maximum

d’entre eux à s’exprimer par des contributions courtes (pour faciliter

à la fois leur rédaction et leur lecture) sur des sujets transversaux

aux disciplines, aux pays et aux époques. Ces sujets pourraient faire

l’objet de propositions individuelles et être retenus dès lors qu’un

nombre suffisant d’anciens auraient promis une contribution. En

privilégiant le récit d’expériences ou d’anecdotes au cours

d’affectations ou de missions à l’étranger, ils pourraient témoigner à

travers les époques, de ce qu’ont été les conditions de travail et de

vie des orstomiens et des irdiens.

Vaugelade : Les ouvrages de mémoire des anciens sont toujours

intéressants à connaître. Mais, chacun a pu s’investir dans de

nouvelles activités, communiquer sur ces nouvelles activités via la

liste de diffusion des anciens pourrait être une piste à explorer.

3. Etes vous prêt à vous investir dans une ou plusieurs des activités ? Lesquelles ? *

Balden : Organisation de visites dans ma région. visites de sites

naturels, d’entreprises ou autres dans la région Lorient / Morbihan ou

Bretagne . J’ai quelques contacts qui pourraient déboucher sur des

visites intéressantes pour des petits groupes.

Cheval : Information en milieu éducatif ou suivi d’opérations.

Claude : Oui, je suis prêt à continuer :

- dans les activités conviviales si on trouve assez de monde ne serait

ce que pour de simples repas ou cafés scientifico-littéraires…

- dans l’écriture de quelques souvenirs et anecdotes si un rédacteur en

chef (type Jacques Charmes pour le cinquantenaire) prend en mains la

coordination.

Cornet : Oui en fonction des opportunités

Lardy : Je n’ai déjà pas terminé la liste des anciens de NC, et

j’ai honte…j’ai essayé quelques touches pour trouver des volontaires

mais ça n’accroche pas facilement. J’ai pas mal d’occupations mais ce

n’est pas une excuse …

Marin : Je me suis investi dans des domaines extraordinaires comme le

cheminement du Verdanson dans Montpellier ou la nouvelle urbanisation.

Voilà des sujets à exploiter ! Il y a d’autres sujets comme la

Biodiversité. Tout le monde en parle. Est-ce que n’aurions rien à dire

dans ces domaines ?

J’ai dit que je voulais m’investir dans les sorties culturelles. La

Ville de <Montpellier est prête à nous organiser des sorties

thématiques ciblées avec un repas à la clef dans un bon restaurant.

Mais, il faut avoir des personnes intéressées (5 à 10 personnes). Il

faut trouver des financements. Pas simples dans le contexte actuel.

Montpellier se prête a beaucoup de visites thématiques intéressantes.

Des exemples : le Musée Fabre et ses nouvelles acquisitions. Les hôtels

particuliers de la ville. Le nouvel urbanisme. Jean Nouvel et la

nouvelle Mairie. Le devenir des parcs urbains. L’acqueduc de

Montpellier et son histoire de Saint-Clément à la cille ! Mais, voilà,

qui est intéressé par tels sujets !

Cela peut se faire dans d’autres villes.

Je pense à Strasbourg ou à Colmar. Des villes extraordinaires avec des

points de chute non moins intéressants. Pas loin de la cathédrale ! Sa

visite est extraordinaire. Monter sur les toits pour voir l’hotel de

Rohan mérite le détour.

Voilà des thèmes et je suis prêt à les organiser. Pour un groupe

évidemment ! En collaboration avec des amis de la faille orstomienne

évidemment !

Martiny : aide à l’organisation de réunions à Montpellier et dans les environs.

Merle : Trop vieux, place aux jeunes !

Perrois : Pas vraiment car, tout retraité que je suis depuis 1998, j’ai

depuis lors des activités liées à ma spécialité d’historien des arts

africains - et notamment du Gabon et du Cameroun - qui occupent

l’essentiel de mon temps (recherches documentaires, rédaction

d’ouvrages -quatre titres depuis 2000, un en préparation-, d’articles

et de catalogues, participation à des expositions d’art tribal - France

et ailleurs-, voire encadrement doctoral [Paris 1, Lyon II,

Libreville], etc.).

Tréche : Compte tenu de mon isolement géographique et de mes réserves

sur les évolutions de l’IRD au cours des 6 dernières années, je n’ai

pour le moment pas identifié d’activités auxquelles participer (Sauf

contribuer à l’activité de mémoire proposée ci-dessus si elle

était retenue).

CONCLUSIONS

A rédiger (vos commentaires sont les bienvenus) (à envoyer à anciens@ird.fr)

PROPOSITIONS

Vos propositions sont les bienvenues (à envoyer à anciens@ird.fr)

A vos plumes !!!

LES

MAYAS, l’ENERGIE, LES THONS, LA RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT,

L’ORSTOM, L'IRD et bien d'autres choses.... (Forum de discussion

impromptu en 2012)

Introduction par le Président Bruno VOITURIEZ

Chers

amis, En février une question sur l’utilisation possible de l’énergie

solaire au Sahara a finalement débouché de manière inattendue sur un

forum traitant de questions quasi existentielles mais récurrentes,

certains diront lassantes, qui accompagnent l’ORSTOM/IRD depuis sa

création et auxquelles chacun apporte sa propre réponse. A moins que,

menant librement ses recherches, il ne se soucie de ces questions que

comme d’une guigne et n’a donc que faire des réponses. De la recherche

coloniale à la recherche pour le développement en passant par la

recherche en coopération quel parcours avons-nous eu ? Qu’ont été nos

expériences et à travers elles quels jugements portons nous sur les

recherches que nous avons menées et leurs résultats ? Nous avons mis en

ligne sur ce site, par ordre chronologique, toutes les contributions à

cette discussion un peu désordonnée. Je vous invite à y jeter un coup

d’œil.

Je

souhaite en effet que l’on n’en reste pas là et que l’on poursuive ce

genre d’activités, occasion pour chacun d’entre nous de témoigner, de

raconter, de faire marcher sa mémoire avant qu’elle ne défaille pour

constituer un fonds à la disposition des curieux et peut-être des

historiens et, pourquoi pas, initier des publications plus importantes.

Je sais que le sujet est chaud et peut entraîner des discussions vives

(confère l’accueil fait au livre de Winter : "A la recherche du

développement. Un fonctionnaire au service d'une passion»). Mais

qu’importe, la polémique entre gens responsables peut être vivifiante.

Profitons de notre liberté pour nous exprimer sans contraintes, sans

regrets et dans la bonne humeur. Cordialement Bruno VOITURIEZ

Pierre ROGER, le 1 février 2012 Objet : AA-IRD, les Masques de jade Mayas

L'exposition

les Masques de jade Mayas fera son grand retour, à partir du 26 janvier

et jusqu'au 10 juin 2012, dans les salles de la pinacothèque du 28,

Place de la Madeleine. Cette exposition devait initialement être

présentée au cours de la saison dernière dans le cadre de l'année du

Mexique en France, mais avait été subitement annulée pour des raisons

diplomatiques. Cette exposition exceptionnelle présentera une quinzaine

de masques, funéraires et rituels, accompagnés de pièces issues de

trousseaux funéraires de hauts dignitaires mayas. Une centaine

d'oeuvres seront exposées, dont six trousseaux funéraires complets. La

plupart des pièces que vous pourrez admirer quitteront le sol mexicain

pour la première fois.

Laurence

PORGES propose d’organiser cette visite pour les membres de

l’association un des mardis 6, 13, 27 de mars, soit en fin de matinée,

pour que nous puissions déjeuner ensemble, soit en début d'après-midi.

Elle irait réserver les entrées et chacun remboursera ensuite

l'association. Si vous êtes intéressé merci de l’indiquer à Laurence

(<l.porges@orange.fr>)avec vos disponibilités pour ces dates.

Cordialement à tous

Yves GILLON, le 1er Février 2012

Les

masques maya sont envoûtants, mais en dehors des plaisirs que nous

pouvons tirer de ce type de manifestation, ne serait il pas judicieux

de montrer que les vieux que nous sommes ont encore des idées générales

pour l’avenir. Pour ceux qui auraient échappé à cette information, il

suffit de rechercher « centrale solaire » et Sahara sur un moteur de

recherche pour constater les rêves qui en découlent. Même des chez

d’Etat africains, Abdoulaye WADE pour ne pas le nommer, sont séduits.

Que l’ORSTOM puis l’IRD ait raté le coche de l’énergie c’est certain.

La raison est même facilement identifiable, mais laisser de tels

délires se répandre serait funeste. Une expertise collective, ou tout

autre moyen serait bienvenue. Lorsqu’on observe que la terre saharienne

retombe à des milliers de km au nord comme à l’ouest, lorsqu’on connaît

la force érosive des vents, lorsqu’on pense aux populations qui vivent

là, soit l’échec est assuré, soit la transformation de l’énergie

incidente serait telle, que l’électricité produite réduirait d’autant

la température au sol et modifierait le climat, et donc l’énergie

incidente. Enfin et surtout, aller prendre à l’Afrique jusqu’à son

soleil au bénéfice de l’Europe … Tant qu’à vider mon sac, ne restons

pas en chemin. Pourquoi ne pas s’être intéressé à l’énergie (en dehors

de bois de feu) ? Simplement parce que les disciplines existantes ont

déjà du mal à se survivre. La dernière grande vague d’ouverture

disciplinaire date de….bien longtemps. Yves GILLON

Dominique CORTADELLAS, le 2 Février 2012:

Salut.

Je dois dire que, même si j'ai trouvé superbes les masques mayas

exposés à la Pinacothèque et apprécié l'iconographie savamment

incomplète, je partage en grande partie l'avis de Yves GILLON sur le

coche raté de l'énergie - et pas seulement à l'IRD. Encore que le

soleil brille pour tout le monde et que ce n'est pas parce qu'une

partie de son énergie est captée au Sahel pour être transportée en

Europe que le Sahel va manquer de soleil. La question se pose

différemment, en retombées énergétiques et économiques locales : si les

dirigeants africains sont séduits, c'est sans doute qu'ils y ont

réfléchi. Elle se pose aussi en calcul de l'impact de ces grandes

installations de capteurs solaires sur l'effet de serre : quel est leur

albédo ? Elle se pose enfin en terme de sécurité énergétique. On a

beaucoup dit que le gaz ou l'uranium ou le pétrole exploités à

l'étranger étaient des sources d'énergie peu fiables parce que soumises

à la situation géopolitique. C'est aussi le cas des terres rares

précieuses à l'industrie. Et il en est de même de l'énergie solaire qui

serait produite au Sahara pour être "exportée" en Europe où le soleil

ne brille pas assez fort : à tout moment, et Allah seul sait combien la

donne politique de ces régions subsahariennes est fragile, une centrale

solaire peut être réduite à néant, ou les câbles de transfert

sectionnés, ou les personnels pris en otage, etc. Et malheureusement,

dans ces cas-là, la négociation économique, parce ce qu'elle n'est pas

l'enjeu, n'est pas une réponse ... Quant à la dernière pierre du sac

d'Yves GILLON, pourquoi les disciplines existantes à l'IRD ont-elles du

mal à survivre ? Il me semble que ce constat ne s'applique qu'à

certaines d'entre elles, les "environnementales" en particulier. Dans

ce domaine, trois explications possibles : - la plus flatteuse pour

notre ego tiers-mondiste collectif, parce que nous avons réussi à

passer le flambeau à nos partenaires et qu'ils s'occupent maintenant

fort bien de leur propre environnement. Le rôle de l'IRD est terminé. -

la plus négative pour ce même ego, parce que l'environnement, en

particulier dans les pays émergents, est devenu la dernière

préoccupation des peuples et de leurs dirigeants, sauf s'il rapporte de

l'argent. L'IRD a échoué et de toute façon son rôle est terminé. - la

plus "prospective", parce que l'environnement est devenu un enjeu

global, que les thématiques environnementales des pays émergents

intertropicaux peuvent être traitées par des chercheurs spécialisés

dans une thématique scientifique plutôt que dans le paramètre

climatique, et que l'IRD ayant, comme l'a dit Yves GILLON, loupé la

marche énergétique, son rôle est terminé ... Un peu de logique : une

expertise collective, mais sur quelle base d'expertise ? Bien à vous

D.CORTADELLAS

Bruno VOITURIEZ, le 4 Février 2012

Ave,

Joli raccourci de la fin des Mayas à celle de l'IRD! Qui incriminer

dans les deux cas: le naufrage climato/environnemental ou la

désinvolture vis a vis de l'énergie? En interrogeant monsieur GOOGLE

j'ai noté que le projet "DESERTEC" constitué d'un réseau de centrales

thermiques solaires du Maroc à l'Arabie Saoudite alimenterait aussi les

pays africains en électricité et permettrait de fournir de l'eau douce

par dessalement de l'eau de mer. Cela explique sans doute la

manifestation d'intérêt de certains chefs d'état. On ne volerait pas de

soleil aux africains...... Expertise collective propose Yves. Où sont

les experts répond justement Dominique CORTADELLAS ? Certainement pas à

l'IRD (et donc pas chez les anciens) qui justement a fait l'impasse sur

l'énergie. Personnellement j'ai spontanément de l'intérêt pour de tels

projets qu' Yves qualifie de délirants. Avoir des projets comme

celui-là ça rend optimiste et donne de l'espoir pour l'avenir. Cela

change des tristes perspectives de l'austère et ennuyeuse décroissance

et de la marche à petits pas précautionneux. D'autant qu'en

l'occurrence la technologie existe, que sa mise en œuvre ne léserait

personne et qu'elle profiterait à tous. Il y a bien sûr les impacts

possibles et je n'ai aucune idée de celui qu'aurait un tel projet sur

les bilans énergétiques. Et surtout les problèmes politiques: il

faudrait un monde pacifié dont on est très loin. En revanche sur le

dépérissement des disciplines de l'IRD voire de l'IRD lui-même nous ne

manquons pas d'experts....Dit brutalement: y a-t-il encore un avenir

pour l'IRD ? C'est la question que pose Dominique CORTADELLAS. Voilà

une belle expertise à faire ou un forum à ouvrir qui permettrait à

chacun d'éclairer l'avenir sur la base de son expérience personnelle et

d'une analyse critique des évolutions et des résultats scientifiques

(réussites, échecs) de l'Institut ......en réfléchissant une nième fois

aux très fines subtilités de la recherche en coopération pour le

développement et cela en toute liberté et indépendance d'esprit sans

qu'il y ait besoin d'arriver à un consensus et en sortant du carcan de

"notre ego tiers-mondiste collectif" comme dit Dominique CORTADELLAS.

Car cet Ego tiers-mondiste, je ne suis pas sûr qu'il soit partagé par

tous..... Portez vous bien.

Jacques COLOMBANI, le 5 février

J'ai

lu vos messages pessimistes sur l'avenir de l'IRD et sur le fait que

l'on a omis de s'occuper des problèmes d'énergie. En ce qui concerne

l'avenir de l'IRD, je ne serai sûrement pas un bon juge ayant pris ma

retraite à 65 ans en 1997. Gardant un œil sur les activités de

l'Institut, tout ce que je puis dire est que des transformations

profondes sont apparues: est-ce bien, cela pourrait-il être mieux?

Est-ce bien en accord avec l'évolution globale de notre planète? Autant

de questions pour lesquelles j'aimerais avoir des réponses argumentées.

En ce qui concerne l'énergie il faut distinguer entre l'énergie de base

(la production possible) et les problèmes connexes (économie, besoins,

environnement …). Personnellement, en 40 ans d'activité, j'ai dû former

une quarantaine de chercheurs et techniciens en hydrologie (certains

sont devenus ministres, d'autres sont partis dans le privé, une bonne

part sont encore chercheurs). Nous avons aussi légué à l'Afrique un

réseau de mesures hydrométéorologiques dense, qui à ce jour a permis de

constituer une base de données indispensable pour l'utilisation des

ressources hydrauliques qui sont très importantes dans la zone

intertropicale et encore peu exploitées. Or la "houille blanche" est

sans contexte la plus rentable des énergies renouvelables: encore

faut-il évaluer les besoins pour une exploitation rationnelle (et bien

sûr trouver les capitaux nécessaires à la construction de centrales).

J'ai aussi souvenir d'avoir rédigé dans les années 60 un rapport sur

les possibilités d'énergie éolienne en Afrique de l'Ouest, basé sur un

réseau de stations de mesure du vent: la conclusion en était d'ailleurs

que les éoliennes ne seraient vraiment pas rentables au sud du 13°

parallèle, par manque de vent. Dès les années 80 la coopération

française a permis l'installation de deux éoliennes AEROWATT

(fabrication française) dans l'Île de Sao Nicolao au Cap-Vert,

rentables pour trois raisons: un vent moyen annuel de l'ordre de 7 m/s,

une île isolée où l'importation de carburant était difficile (pas de

port), une utilisation in situ de l'électricité pour pomper l'eau des

nappes phréatiques à 200 mètres de profondeur afin d'irriguer des

cultures maraîchères suffisantes pour alimenter la population de cette

île où la pluie est rare. Bref, je pourrais donner d'autres exemples

des actions passées, notamment des études hydrologiques approfondies

sur des bassins versants où devaient être construits des barrages pour

une production hydraulique. Je suis beaucoup plus réservé sur

l'exploitation de l'énergie solaire saharienne pour alimenter l'Europe

ou l'Afrique sub-saharienne: rendement faible des centrales solaires,

coût considérable du transport de l'électricité sur de trop longues

distances, tout cela assorti d'une insécurité croissante. Bien

amicalement J. COLOMBANI

Patrice ROEDERER, le 5 février

Nous

n’avons servi à rien !! Ce n’est pas un scoop depuis 1998; OK, dont

acte. Je signale juste qu’à Tana, les chercheurs ORSTOM enseignaient à

l’université dont des chercheurs travaillaient avec l’ORSTOM! Mais où

sont les neiges d’antan!

Bernard POUYAUD, le 5 février

Bonjour,

Sans vouloir participer à la discussion sur le "voler leur soleil aux

africains", car les projets de ferme solaire ne concerneraient au mieux

que quelques % de la superficie des zones désertiques et que lorsque

l'on connaît le rendement des "meilleures" centrales solaires, y inclus

le photovoltaïque, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'albédo…, je

voudrais simplement rappeler qu'une bonne partie des centrales

hydrauliques africaines ont été dimensionnées par (ou à partir de

mesures hydrométriques) des hydrologues de l’ORSTOM, lorsqu'ils étaient

encore des ingénieurs… Dans ce domaine, il reste certes encore beaucoup

à faire. Un exemple le projet "GRAND INGA" sur le fleuve Congo (qui

existe déjà dans les cartons) qui pourrait à lui seul produire presque

de quoi alimenter une bonne partie de l'Afrique… À condition de pouvoir

exporter et vendre cette production jusqu'au Cap et/ou jusqu'au Caire.

Ce projet fut jusqu'ici écarté, non pour des problèmes technologiques,

ni pour des insuffisances de financements, mais parce que la situation

politique à moyen et long terme des pays traversée ne permettait pas de

protéger durablement les lignes à haute tension… On ne peut pas dire

que la situation se soit franchement améliorée ! Et il est probable que

l'ACMI et autres rébellions des confins désertiques ne réservent

durablement le soleil africain à ceux qui y vivent… L'exportation du

Dakar en Amérique latine en est une démonstration, de même que la

répartition actuelle des forces de l'IRD sur la planète… Au moins la

civilisation Maya avait-elle déjà disparu avant que Cortez ne brûlât

ses vaisseaux !!! Cordialement PS : permettez-moi encore de rappeler un

souvenir : en 1984, à Brazzaville, à la conférence du CIEH (Comité

Interafricain d'Etudes Hydrauliques) où l'on se préoccupait déjà

d'énergie, le délégué de Ouagadougou parla très sérieusement d'effet

"photo-burkinabé"… Belle volte-face de l'histoire, n'est-ce pas !

Dominique CORTADELLAS le 5 février

J'adore ces discussions où on parle pour finalement ne rien dire, ou

redire autrement ce que le précédent vient de dire, ou rappeler une

gloire passée et qui hélas a peu produit ... CQFD. Et je le dis

d'autant plus aisément que je fais partie, comme vous tous, de cette

histoire "pleine de bruit et de fureur" et surtout si pleine

d'occasions manquées et de projets non aboutis faute de vision

prospective, faute de réalisme, faute de volonté politique, faute d'y

avoir mis les moyens, faute de confiance dans ses propres ressources

humaines et dans celles de nos partenaires locaux.

Il

faut bien reconnaître que les rares projets ORSTOM/IRD qui aux cours

des âges ont produit des résultats tangibles sont ceux qui ont été

menés en partenariat avec des institutions pragmatiques et spécialisées

comme IFREMER, CNEXO, CNRS, MNHN, CIRAD, INRA, HESS ou autres, dès lors

que nos équipes se sont fondues dans ces structures et ont échappé à la

programmation de leur organisme d'origine. Et c'est bien de cette façon

que, la dernière réforme aidant, l'IRD disparait lentement, comme

digéré ... ses éléments les plus "modernes" scientifiquement parlant

s'étant trouvé, au moyen des UMR, une "niche" dans les dites

institutions ou dans les Universités. Le plus souvent, la valeur de nos

ingénieurs, que d'aucuns opposent aux chercheurs sensu stricto, à elle

seule n'a produit, comme les dits chercheurs, que de la connaissance.

La dite connaissance est bien évidemment fondamentale, utile et

précieuse à tout développement ultérieur, à condition qu'il y ait

ultérieurement développement, ce qui en général n'a malheureusement pas

été le cas sauf convergence avec un outil spécialisé. Or rares sont à

l'IRD les techniques qui ont réussi à émerger en tant qu'outil

transversal de diagnostic de modes de développement, comme la

télédétection par exemple.

L'ORS(T)OM

a vécu cet âge d'or de la connaissance, de l'exploration des milieux

tropicaux. Il a brillé par ses inventaires dans un monde ouvert et sûr

(dois-je ici faire l'apologie de l'heureux temps des colonies ?), mais

ce n'était pas sa finalité, seulement un mode opératoire : nous avons

pris les moyens pour la fin, et ces inventaires n'ont pas servi à grand

chose, qu'à peupler herbiers et collections, n'en déplaise aux

botanistes et autres entomologistes, océanographes, etc. Je sens que

les représentants de ces disciplines vont me tomber dessus à bras

raccourcis ... Qu'ils considèrent que, ayant participé à ces errements

en tant qu'ethnobotaniste, je fais ici en partie mon autocritique.

Succédant à l'ORSTOM, l'IRD, dans un bel effort de modernité, a pris le

virage de la "biologie moléculaire" et cette discipline - avec ses

ramifications - a détrôné les inventaires, qu'elle a rendu souvent

obsolètes : pendant des siècles, on a classé selon la morphologie, et

puis les nouvelles techniques d'analyses (génétiques, chimiques,

spectrales, etc.) ont tout remis en cause ... L'écologie à la mode

redonnera-t-elle des couleurs aux inventaires ? Probablement. Mais

Economie oblige, seuls seront conduits les inventaires qui seront

nécessités par un projet particulier et qui seront financés par les

bénéficiaires du projet (c'est déjà depuis longtemps le cas des

inventaires pharmaceutiques - je dis bien pharmaceutiques, pas

pharmacologiques). Nos vieux inventaires seront jugés poussiéreux et

considérés comme caduques. A refaire ... Seuls les spécimens princeps

garderont une valeur historique. En avons-nous récolté beaucoup ?

Allez,

je ne veux pas trop casser votre moral. Pourtant, je vais encore

rebondir sur le message de Jacques COLOMBANI. Il a raison pour les

éoliennes du Cap Vert : seules les éoliennes plantées en mer sont

productives, il ne faut pas freiner le vent. Créer des barrages pour

fournir de l'énergie hydraulique - et aussi irriguer - c'est bien :

mais on voit que les pays sous les barrages craignent soit d'être

asséchés soit inondés, et que le partage de l'énergie pose problème.

Cas du Niger, du Bengladesh ... Oui on peut pomper les nappes

phréatiques profondes, mais on peut provoquer des effondrements ou

saliniser la nappe. Cas des îles Loyauté, où malheureusement on n'a pas

trouvé de gaz de schistes, ce qui aurait permis de recharger les nappes

! Oui la rentabilité des fermes solaires est faible et le transfert

difficile. Alors pourquoi tant s'exciter là-dessus ? Quels sont les

vrais enjeux ? Salaam DC

Bruno VOITURIEZ, le 7 Février 2012

Merci

Dominique de bien vouloir contribuer au débat en t'exprimant avec

plaisir "pour ne rien dire" comme tu le dis dans ton long et

intéressant message. Je le transmets évidemment aux anciens en espérant

qu'ils trouveront aussi quelque satisfaction à y participer. Pour

résumer ton propos en le caricaturant à peine : à l'âge d'or colonial

de la recherche scientifique à l'ORSTOM s'oppose le déclin inéluctable

de la recherche à l'IRD asservie à la finalité développement via la

coopération. Je pense que tu as parfaitement raison. Cette finalité

introuvable imposée à la recherche et dont le mode opératoire n'était

pas défini a conduit certains chercheurs et ingénieurs à trouver refuge

dans d'autres structures où ils trouvaient un cadre plus propice à la

recherche. Et ils ont bien fait.

Tu

parles de défaut de vision prospective et là je ne suis pas d'accord:

que de "schémas stratégiques", de "plans à moyen terme", d'audits

divers et variés maintes fois répétés ont tourné autour de cet ovni:

"La Recherche pour le Développement". Même l'AA-IRD s'y est lancée, il

n'y a pas si longtemps, et a essayé de répondre une énième fois à cette

question lancinante : "La recherche pour le développement: c'est

quoi?". Alors qu'à mon avis la seule question qui valait était la

suivante: « Comment conforter la recherche dans les pays en voie de

développement? » ce qui impliquait notamment de s'intéresser aux

formations d'Enseignement Supérieur ce que n'a pas su faire

l'ORSTOM/IRD, en Afrique singulièrement où il s'est complètement

désintéressé des universités....Et aussi de soutenir les laboratoires

ce que l'ORSTOM/IRD n'a découvert que tardivement......

Mais

ne pleurons pas: nous avons eu une très belle vie de recherche. Très

libres et finalement peu encombrés par une finalité toute théorique, à

l'air libre aussi et sur des terrains d'autant plus passionnants qu'ils

étaient peu connus et que la découverte était donc à porter de main.

Nous l'avons tous expérimenté: la recherche scientifique à l'ORSTOM/IRD

sans doute plus qu'ailleurs est un jeu amusant. Non vraiment je ne

regrette rien sauf une chose: m'être laissé entrainer par l'illusion du

pouvoir dans la technocratie scientifique qui est parfaitement

stérile..... Tout cela n'allait évidemment pas sans une hypocrisie

certaine et un cynisme non moins certain dont je vous livre témoignage

dans le document joint écrit il y a déjà plusieurs années pour le Club

des Argonautes et que l'on trouve à l'adresse:

http://www.clubdesargonautes.org/libreparole/elucubrations.php portez

vous bien bv

Ce texte est reproduit ci-dessous

Rubrique Fantaisie, Mémento collectif, Élucubrations, Bruno Voituriez

L’expression « Mémento » me rappelle ma jeunesse très catholique et

j’oscille entre la version des « vivants » avant la Consécration et

celle des « morts » après, quand tout a été consommé. Oscillation qui

concerne notre groupe : où se trouvent les retraités dans la dynamique

de l’océanographie ? ; mais qui concerne aussi la dynamique des océans

elle-même qui, ayant connu son apogée, est peut-être en dépit des

apparences scientifiquement sur le déclin. La mauvaise conscience des

océanographes physiciens de l’ORSTOM. Apparemment les Argonautes

savaient ce qu’ils cherchaient: la Toison d’Or. Débutant en

océanographie au milieu des années soixante que cherchions nous ? Rien

de précis. Ce qui, paradoxalement, n’empêchait pas de trouver, parfois.

Mais à la question vicieuse maintes fois posée sans agressivité et même

amicalement comme une manifestation d’intérêt: « à quoi cela sert-il ?

», la réponse était souvent embarrassée et laborieuse. Car en fait on

ne se souciait guère de finalité : nous explorions pour le simple

plaisir de décrire et découvrir. Certes il ne s’agissait pas de

nouvelles terres mais quelle satisfaction de mettre en évidence un

nouveau courant ou une nouvelle structure ! Il fallait quand même

répondre à l’importun questionneur, qui sans malignité de sa part nous

donnait mauvaise conscience. Il était difficile de lui répondre : cela

ne sert à rien et je m’en fiche.

Aussi,

ORSTOM oblige, avions nous construit un discours sur la pêche et

puisque nos campagnes avec le Coriolis nous emmenaient au large, dans

la région équatoriale loin de notre base calédonienne, seul le thon

pouvait faire l’affaire. Qu’importe si à l’époque la pêche thonière

française était inexistante dans le Pacifique mis à part les quelques

bonitiers tahitiens, alors qu’elle était très active dans l’Atlantique

tropical. C’est encore la recherche halieutique et le thon qui

justifièrent l’attribution du Capricorne à L’ORSTOM dans l’Atlantique

Tropical. Nous pûmes ainsi faire une analyse complète des systèmes

d’enrichissement et de leurs mécanismes physiques (upwellings côtiers,

dômes, divergence équatoriale). Mais quel impact sur la recherche

halieutique ? Aucun. A l’époque. Il ne pouvait d’ailleurs pas y en

avoir car les halieutes, sensés être nos interlocuteurs, ne

connaissaient que la dynamique des populations. Autrement ils ne

s’intéressaient qu’à la structure démographique des espèces exploitées,

âge, taille, poids à partir desquels ils faisaient tourner des modèles

pour essayer d’évaluer l’évolution des stocks comme si les fluctuations

du milieu n’avaient aucune influence. Qui plus est, leur

échantillonnage était biaisé puisque la seule source d’information

provenait des captures aux ports de débarquement donc de la pêche

elle-même. En plus il n’existe pas d’état civil pour les poissons : nul

ne connaît le « recrutement et la mortalité naturelle ». Tout se

passait comme si le facteur essentiel était la mortalité par pêche et,

comble de l’ambiguïté, on reconstituait la structure démographique du

stock uniquement à partir des poissons morts de pêche ! Comme disait

SHEPERD « compter les poissons, c’est aussi simple que compter les

arbres sauf qu’on ne les voit pas et qu’ils se déplacent sans cesse ».

Pas

étonnant sur de telles bases qu’en 1978 un rapport de la FAO fasse le

constat suivant : « Les biologistes des pêches furent particulièrement

malheureux dans les avis scientifiques qu’ils donnèrent…en matière de

prévision des effondrements. L’histoire des pêcheries de sardines de

Californie, de harengs atlantico-scandinaves ou d’anchois du Pérou

compte parmi les pires échecs auxquels la science halieutique ait été

associée….L’analyse de la dynamique démographique des stocks suivant

les méthodes classiques d’évaluation uni-spécifiques n’a pas permis d’y

comprendre grand-chose. ». Manifestement l’halieutique n’était pas un

bon cheval pour l’océanographie physique surtout quand, ORSTOM/IRD

oblige encore, il fallait l’assaisonner d’un couplet sur « le

développement » qui ne nous préoccupait pas davantage que la pêche

thonière. Je me rappelle de mon malaise lorsqu’au début des années 70

fut créé un Ministère de la Recherche en Côte d’Ivoire auquel nous

avons du vendre nos programmes de recherche sous l’ombrelle du

développement de la pêche et de son bénéfice pour son pays. Ce rappel

peut paraître cynique mais notre indifférence aux finalités

artificielles n’altérait pas la foi que nous avions dans ce que nous

faisions : après tout, nos collègues métropolitains se passaient de

justifications économico-politiques. L’épanouissement.

C’est

la dynamique du climat qui va donner toute sa place et sans complexe à

l’océanographie physique à l’ORSTOM. Grâce à la préoccupation

climatique il était maintenant facile de répondre à la question « à

quoi ça sert » d’autant que, non sans quelque condescendance, les

professionnels patentés du climat, météorologues et physiciens de

l’atmosphère, reconnaissaient ce besoin d’océanographie. On pouvait

même sans difficulté se référer aux problèmes des pays en voie de

développement très dépendants des fluctuations climatiques. Adieu

thons, anchois et autres sardines : les physiciens tels les argonautes

savaient maintenant ce qu’ils cherchaient ou du moins pourquoi ils

cherchaient. Rien de tel que de bonnes questions pour stimuler la

recherche. Certes ce n’était pas les océanographes qui avaient posé la

question mais qu’importe. Le début de l’aventure fut incontestablement

l’expérience GATE en 197.. (J. MERLE qui en fut une cheville ouvrière

connaît mieux que moi l’histoire). Puis ce furent la PEMG, la création

en France du PNEDC, les participations aux programmes TOGA et WOCE etc…

Toute

l’océanographie française va être mobilisée et propulsée

internationalement, présente des systèmes d’observation in situ aux

moyens spatiaux en passant par la modélisation. Cette montée en

puissance ne se fera pas sans susciter quelques irritations de la part

des disciplines dites géosciences traditionnellement installées et

dominantes dans l’utilisation des moyens à la mer. D’où la création du

Club des Directeurs d’Organismes qui avait un double objectif : donner

les moyens d’une participation aux programmes internationaux par le

canal d’une programmation pluriannuelle des moyens à la mer, au grand

dam des susdites géosciences, et amorcer l’océanographie opérationnelle

que, compte tenu des moyens à mobiliser et de l’absence de « clients

solvables », aucun organisme ne voulait prendre à sa charge exclusive.

Mission réussie : fin de la recherche océanographique ?

Le

projet MERCATOR traduit concrètement la réussite de près de 30 ans de

recherche océanographique pilotée par le climat. Réussite scientifique

d’abord mais aussi politique puisque les organismes ont réussi à se

mettre d’accord pour se partager le travail. MERCATOR première

expérience en France d’océanographie opérationnelle. Les expériences

internationales en cours ou à venir comme GODAE et ARGO qui visent à

améliorer en mode opérationnel les modèles dynamiques d’océan vont

maintenant mettre en concurrence les différents modèles opérationnels,

tels MERCATOR, développés dans le monde. Fort de ce succès qui

ressemble à une apothéose peut-on prophétiser la fin de la recherche

océanographique comme Fukuyama voyait dans la chute du communisme le

triomphe universel définitif du libéralisme démocratique et donc d’une

certaine manière la « Fin de l’Histoire » ?

Projetons nous de quelques années en avant à l’issue de l’expérience

GODAE : nous disposerons de modèles à haute définition de la

circulation océanique mondiale et de systèmes opérationnels

d’observation in situ et dans l’espace qui permettront des prévisions

qu’utiliseront divers clients : climatologues, écologues, pêcheurs,

navigateurs. L’océan sera en quelque sorte « scientifiquement résolu ».

Comme le disait, il y a quelques années, un éminent Professeur

français, l’océan, fluide monophasique, ne sera plus un problème de

physique. A la question « que faites vous ? » l’océanographe répondra :

« je récolte et traite des données ». Si on lui demande « que cherchez

vous » il répondra : « rien ». Et pour répondre à la question initiale

à laquelle il ne savait pas répondre il y a trente cinq ans : « à quoi

ça sert ? » il pourra sans complexe faire de longs discours sur la

prévision de l’évolution du climat d’El Niño à l’effet de serre sur la

variabilité des stocks de poissons etc…. Au club des Argonautes de

chercher le « bug ».

Dominique CORTADELLAS, le 7 Février

Mais

si, Bruno, tu es d'accord avec moi sur l'absence de prospective aussi,

il n'y a qu'à lire ta page Argonautes pour s'en persuader ! Je suis en

tout cas parfaitement en accord avec ton analyse de la "recherche pour

le développement". A l'époque où, pas encore IRD, nous n'étions plus

qu'un acronyme confié à des mains ... manipulatrices, comme nous avons

été naïfs. Je partage aussi entièrement ta satisfaction de la vie que

nous avons menée, toi sur le dos des thons et moi à la recherche de la

plante miracle. Je ne l'ai pas trouvée mais sa quête m'a permis de

rencontrer des personnes remarquables, dont je me souviens bien mieux

que de la botanique, le côté "ethno" de l'ethnobotanique. De beaux

souvenirs, certes, mais quand même nous aurions pu être plus utiles.

Car finalement, si l'on n'est pas utile, on n'existe pas. Ou plutôt, si

on n'a pas été utile, on n'a pas existé, pas laissé de traces ... DC

Jacques MERLE le 8 Février

Je

ne me sens pas très qualifié pour parler de la spécificité de

l’IRD/ORSTOM dans le monde de la recherche mais je félicite Yves

GILLON, Dominique CORTADELLAS, BV et d’autres, d’avoir ouvert ce forum

et de manifester leurs visions des choses; j’ai plaisir à noter que

c’est la première fois, à ma connaissance, qu’au sein de l’Association

des anciens un tel débat d’idées et d’opinions s’initie spontanément

attestant une certaine vitalité de notre association. D’où ma

participation à ce débat d’idées et l’évocation de quelques points que

j’ai en tête... Pour moi il faut distinguer la recherche, les

applications de la recherche et le développement (implicitement du

Sud). L’ORSTOM/IRD a longtemps oscillé autour de ces trois pôles. La

réforme LAZARD, à laquelle j’ai adhéré, à clairement positionné

l’institut dans le champ de la recherche. LAZARD se plaisait à dire que

: “l’Institut est un organisme de recherche .... pour le développement

(c’est à dire avant tout une recherche qui peut être utile au

développement) et non un organisme de ..... Recherche pour le

développement (c’est à dire une sous-recherche pour les sous-développés

...) ”.

Pour

moi encore l’exploitation des ressources énergétiques, solaires ou

autres, des pays du Sud, n’est pas un domaine de recherche; mais

appartient au mieux et pour partie au domaine des applications de la

recherche et plus explicitement au développement, sous entendu du Sud.

Voila pourquoi les “ chercheurs environnementalistes ” que sont les

océanographes physiciens, géophysiciens, hydrologues ... les plus

proches des concepts de l’énergie, ne se sont pas intéressés à cette

question de l’exploitation de l’énergie car ils se considéraient déjà,

avant LAZARD, comme avant tout des chercheurs à part entière. Ceci dit

ce positionnement des chercheurs ORSTOM/IRD dans le champ de la

recherche, comme n’importe quel CNRS, ne fait plus d’eux des

spécialistes exclusifs et dédiés aux problèmes de l’application de la

recherche et du développement au sud; c’est l’ensemble de la Recherche